史梦舟律师,盛廷律师事务所行政诉讼律师,擅长征地拆迁等领域,以其专业的法律功底、敏锐的谈判技巧和强烈的同理心,在复杂的征地拆迁案件中,为无数像兰女士、李大姐这样的弱势群体争取到了公平与尊严。本文讲述这位‘燕尾服杀手’如何用法律之光照亮被征收人的艰难维权路。

史梦舟律师的名字,有一个美好的寄托。他说:“我的名字是我妈妈给我取的,她特别喜欢李白,我的名字就是从《行路难》里的那句‘闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边’找的灵感,她说这首诗就属这句最惬意,她希望我即使面对人生艰难,也要保持乐观惬意的心态。”

一封律师函点亮了一盏灯

刚入职盛廷律所一个月时,史梦舟就接下了一个棘手的案子。当事人兰女士(化名)远嫁到江苏某村,和丈夫育有三个子女,其中一个在外打工,两个还在上学。兰女士丈夫离世后,生活的重担全都落在她一人的肩上。

屋漏偏逢连夜雨,麻绳专挑细处断。丈夫去世后,远嫁而来的兰女士成了“外村人”,虽然户口在村里,但她无依无靠。村里征收时,兰女士遭受了极大的不公。某天外出打工回家,兰女士发现自己的房子居然没了。村干部丢给她一把钥匙,让她搬到新的安置房里,但要求她必须先交12万元。“你的房子我们评估过了,就值8万,新的房子值20万,你得补钱。”村干部理直气壮地说。

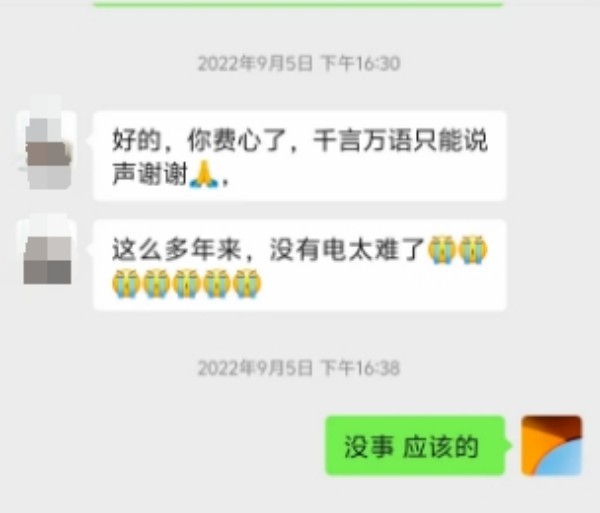

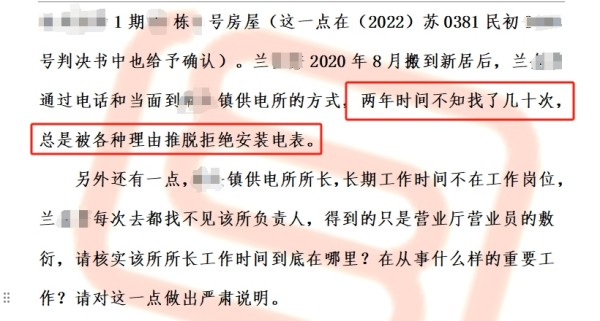

“这不是欺人太甚么?”史梦舟得知实情后很气愤,他立即向其供电所的上级监管部门发送了一封律师函。不同于其他模式化的律师函,这封律师函史梦舟花了长达一周的时间,义愤填膺地写下了1635个字,反复推敲,似乎要让每个字都力透纸背。

看到这封律师函,兰女士哭了。里面提到她的处境:“七百多个长夜漫漫与黑暗为伴,夏天不能用风扇空调制冷,需要忍受盛夏将近四五十度的酷暑与闷热,冬天不能用空调御寒,需要忍受零下十几度的严寒,这对兰女士造成了很大的身心伤害。现在是工业信息时代,手机怎么充电,无法使用任何电器,电视机,洗衣机等等都无法使用。兰女士只能是白天工地干活,晚上早早回家睡觉,晚上偶有照明需要,只能用一个勉强能发出光亮的太阳能灯艰难生活。”

他斥责了供电所处处摆“官架子”“漠视群众利益”的作风: “兰女士丈夫去世,女儿在外地打工,自己在家独居,供电所了解到实际情况本该更加照顾生活困难的兰女士,可非但没有理解还屡屡刁难,甚至嘲笑,嘲弄。”

他引用了国家电网刊登的一篇名为《以电为媒 讲好中国故事》的文章,“文章激情澎湃,讲述了国家电网在中国电力建设和保障的成就……巴西、巴基斯坦、埃塞俄比亚等等国家都因中国的电力建设而获益良多。”

他掷地有声地控诉:“国家电网澎湃的电流一路奔腾,越过高山湖海,点亮国内外的万家灯火,点亮了巴西,点亮了非洲,点亮了那么多的国家,却没有点亮一个普通的失去丈夫的农妇家庭。”

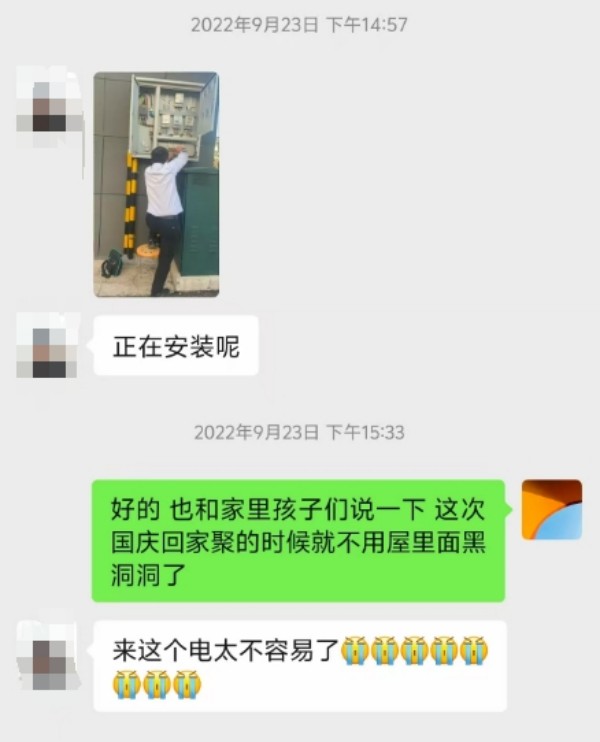

一周内,供电所的上级领导回电了:“看到你的律师函,我们深受触动,这件事情你放心。“史梦舟解气地说道:“第二天那个供电所所长就来把电修好了。”

从挂科生到伸张正义的“燕尾服杀手”

史梦舟绝没想到,一封1635字的律师函,点亮了兰女士家熄灭700天的灯。这让那个曾经大学期间挂了四门课,毕业后创业失败的年轻人备受鼓舞!这封律师函,不仅点亮了一个家庭,还点亮了史梦舟的职业理想——他决定好好当一名行政诉讼律师。

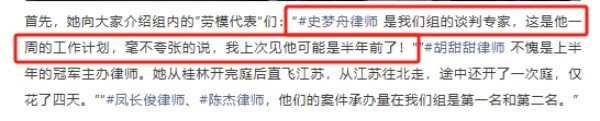

在盛廷律所,同事们大多没见过史梦舟几面,连他的组长赵琳最近也说:“我已经快半年没见他了。”其他同事说:“舟哥一个月就回来一两次。”“约了他三次,每次都因为临时出差又改期了。”

办案、协商和开庭让他长期在外奔波——光是上个月,他就开了18次庭。

第一眼见到史梦舟,你会以为他是个内向寡言的人。但稍加接触,就会发现他反差感十足。他非常健谈,且颇有儒士之风。他对委托人总是温文尔雅的,对不讲理的征收方就完全相反了。因此,有同事叫他 “燕尾服杀手“。紧要关头他从不退缩,尤其是在征收协商中,他明确表示单靠和气是解决不了问题的。

有一次在谈判现场,征收方当着委托人的面轻蔑他说:“这些律师都是骗子,你还信他们。”史梦舟当即质问对方身份、姓名,硬刚道:“你今天不把话说清楚别想走!”说完对方态度就软了,谈判也谈得很顺利。

“谈嘛,吵正常,不吵就不叫谈。”史梦舟说道:“有的律师面对强势方可能会怯场,但我的底气来自于我熟知法律,我背后有专业的团队,我是依法为我的委托人维权的。”谈判后,委托人一直跟他念叨这两句话:“找对律师了,找对律所了。”

谈判桌上的“法与情”

在律所今年的年中总结上,史梦舟人虽不在,但组长赵琳却多次表扬了他,说他是组里的“谈判专家”。

这跟他的成长环境有关。“我父亲是个生意人,平时要跟很多人打交道,尤其是接触政府部门的人比较多,接触工人也多。我父亲开工厂有亏有赚,有时候干亏本了一时发不下工资,就有工人堵在我家门口,每次我父亲总能把工人安抚好。”史梦舟说自己可能深受父亲影响。

而另一个重要因素是,刚来律所时,他觉得每天不像在上班而像是在上学。每周律所开研讨会,谁有问题就提出来,有前辈给你分析,像老师给学生辅导功课一样。他的许多谈判技巧就是那时候跟毕文强主任学的。这些经历共同造就了他,他认为谈判最重要的是要从实际出发,突破固有思维。

江浙地区有户委托人李大姐(化名),丈夫身患癌症,女儿脑瘫(生活完全不能自理),儿子刚上初中,李大姐一人打两份工。面对征收时,当地政府给每户人家的补偿是一致的,但对李大姐一家来说,同样的补偿下买不起新房子,生活反而更艰难,还不如住在老房子里,一家人起码有个遮风避雨的港湾。

接手案件时,史梦舟本想着抓住征收程序漏洞施压,可翻遍文件却发现政府这次手续完全合法。面对这个局面,他不得不另辟蹊径。

在李大姐家了解情况时,一件小事触动了他。“当时,她的儿子放学回来,一放下书包就去给全家人做饭,他的动作越熟练我就越心疼。”这样的小细节,在和政府协商时他用上了。虽然政府是依法征收,但也要考虑特殊情况,像李大姐一家就是特殊的例子。政府是为人民服务的,即便不是拆迁也应该给这样的家庭一些帮助,更别说让他们越拆越穷了。

后来,政府多给了李大姐家40万补偿,还给她的女儿申请了补助。一个拆迁案子不仅要解决拆迁问题本身,可能还要解决委托人生活上的困难。这样的案例史梦舟办过不少。

“盖不了区章盖镇章”

行政律师的变通智慧

刚开始干这行觉得挺新鲜,但随着案件积累,史梦舟就慢慢琢磨起其中的意味了。“法律就摆在那,为什么还有这么多人不按规矩办事?”史梦舟认识到这背后折射出的是深刻的社会治理转型难题。

这一难题源于特定的历史背景——改革开放时期发展优先导向导致程序执行相对宽松,这种习惯到现在还没完全改过来。行政执法标准从"粗放式"向"规范化"转变需要过程,这种制度惯性短期内难以完全消除。而行政诉讼律师的介入,恰好能将这种制度惯性往回拉一拉。

史梦舟提出律师介入的三大优势:沟通协调上,政府公文语言晦涩、回应机制僵化,而律师擅长将法律术语转化为通俗表达;信任构建上,委托人对行政机关有“官本位“的刻板印象,而律师作为第三方,能够搭建起对话平台;方案优化上,部分政策执行存在"一刀切"的现象,而律师跨区域办案积累的实践经验丰富,更懂得灵活变通。

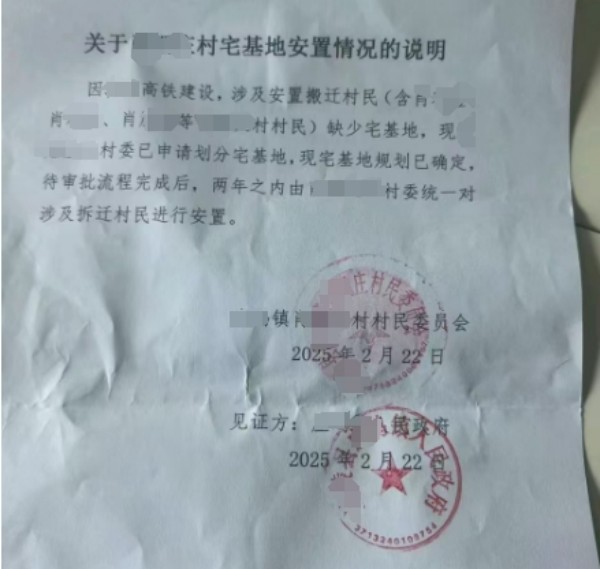

广东有个征拆案子,有几户委托人不要安置房,就要宅基地。可是批宅基地不是一件简单的事,当地的区政府也很为难。委托人说,地一时给不了,那就先在纸上批,批完盖章,后续有了再给。然而,区政府盖章需要走复杂的审批流程,征拆不能一直拖着,问题又卡住了。双方都不肯让步,史梦舟介入后,一边做双方的调解工作,一边思考对策,后来他灵机一动:盖不了区政府的章,就盖镇政府的章,法律效力是一样的。这道难题就这么迎刃而解了。

史梦舟律师豁达的人生态度

史梦舟用烟盒数量丈量自己的压力曲线:“上大学时一个月一包,工作后一周一包,现在基本是一天一包了。“但在他身上,找不到一丝颓丧的影子,只有蓬勃的生命力和革命乐观主义精神。

“上小学时,有一次我妈叫我去交学费,我把学费弄丢了,当时觉得天都塌了,回家肯定要挨一顿打!” 他分享了曾经那些以为过不去的坎:小学丢学费的惶恐、大学挂科四门的绝望、创业挫败的不甘...那些曾经让他夜不能寐的"人生事故",如今都已付笑谈中。

他自幼酷爱读史书。那些泛黄纸页上跃动的帝王将相、兴衰更迭,成了他理解世界的独特视角。 “历史充满遗憾,但却教会人释然。” 当现实压力扑面而来时,他总能从历史的某一页中找到豁达:“我最近读晚清史,连大清都亡了,我这点事又算得了什么呢?“

少年时,他迷恋曹操的恣意张扬,那是青春对"赢家"的向往;而立之后,刘备的逆袭之路却更触动他。出身寒微、半生漂泊的刘备,用织席贩履的双手硬生生劈出一片天地。即便后世争议不断,他依然敬佩这种“跌倒百次仍敢站起”的倔强——真正的英雄主义,或许恰在于看清生活真相后依然选择前行。

法律是永不结束的追问

追求法律的过程也是如此。史梦舟刚踏入法律行业时,曾向一位业内前辈请教:“如果我尽力了却还是输掉官司,该怎么释怀?”前辈的回答让他铭记至今:“我曾代理过败诉的案子,但那只是法律对当时的判决。只要我没放弃,案子就没有真正结束——直到现在,我仍在继续争取。”

这段谈话让史梦舟明白:法律的意义不在胜负,而在永不停止的追问。无论是来自书本的喂养,还是现实中的体验,都让他学会坦然接受任何结果。正如孔子所言:“朝闻道,夕死可矣。” 结果重要,但更重要的是追寻法律的过程。

他说:"最可怕的不是失败,而是从未真正踏上这条路。"

采访结束时,他正从台州赶往武汉,而他的航班即将起飞。

如果您有征地拆迁相关问题需要咨询解决:

--------《《《《点击一对一咨询律师》》》》--------