“有啥正义不正义的?说俗一点,咱就是拿人钱给人办事儿。” 正义的是法律而不是律师,让当事人看到法律的正义,就可以称作好律师了。

这句话,常茂生律师常说。每当有人用“正义的化身”这类崇高的词汇来称赞他时,他总是用朴素又“俗气”的道理,卸下所有不切实际的光环。

然而,这位拒绝被崇高化的律师,在评价律师这份职业时,却用“有魅力”三个字来概括。

常茂生不是一毕业就去当律师的,他在法院当了三年的书记员,又在公司做了两年的法务。对他来说,做这些工作就像去一家 “网红餐厅”,装潢好看,菜品却一般,虽然能吃饱,但总觉得差点意思。思来想去,终究觉得不合胃口,还是放下筷子走了。

相比起“网红餐厅”,他更喜欢路边的“苍蝇小馆”。“苍蝇小馆”虽然环境简陋,但味道惊艳,酸甜苦辣都有。律师工作也是这样,每个案子都不一样,随时面临新的挑战。

2019年,常茂生来到盛廷律所,开启了他的执业律师生涯。在盛廷,常茂生被晚辈们誉为“六边形战士”,这称号是对他全能实力的认可。在律所内,他是能够同时承办民事、行政、刑事三大领域的案件,并具备丰富实战经验的律师。

当问到律师工作的魅力体现在哪时,他毫不犹豫地回答:“我觉得是挑战,不一样的挑战。”

征拆三板斧?当个笑话听就行了

有人认为,征拆案件太好做了,只要按“征拆三板斧“走,别的什么都不用管了。常茂生却笑称,“三板斧”当个笑话听就行了,现在绝对不适用了。

征拆案件更多的是要面对来自外部的压力。一般来说,民事案件的双方当事人都拥有平等的地位,但征拆案件中有一方是政府,老百姓压力很大。常茂生说:“比如你找律师是吧,行,我隔三差五上你家找你‘谈话’去;你家里有公务员、老师、医生吧?回头我给你家人‘做思想工作’去;或者干脆说不给你补了,就这些钱了,明儿我就拆你的房去。”

有的当事人最后扛不住了,会瞒着自己的律师,悄悄和征收方签下协议;或是半夜突然给律师打电话,也没什么急事,纯粹是内心焦虑到了极点,需要一个出口。

“好多老百姓跟我们说过,他们这辈子就没去过法院,没告过人,结果一告就把政府给告了,你想他心里边承受着多大的煎熬。”

正因为如此,律师要面对的,不止是诉讼的挑战,还有守互好当事人内心防线的挑战。这种挑战可能比法庭博弈更难,也更考验律师的耐力与温度。

征拆案件中,当事人一方往往面临证据薄弱的困境,这是常茂生作为律师要面临的更大的挑战。一个显著的变化是,征收方的法律意识也变强了,有些手段也更“高明”了。

过去,征收方因法律意识薄弱,证据准备不齐全,给律师留下不少可质证的空间。现在不一样了,整体上来说,征收方开始重视征收程序的合法性,公告该公示的公示,意见该征求的征求。程序越来越规范,意味着过去常见的“程序漏洞”变少了,诉讼难度就上来了。

过去遇到征收,可能领导一拍板就完事儿了,现在征收方知道听取民意,找村民开会决议了。表面上看,该走的流程一步不落,至于过程合不合法,就不清楚了。

在涉及村民签字的程序中,律师常面临棘手的举证难题。如果质疑签名有人代签,你要举证,要去找村民核实,但一般村民都怕得罪征收方而不敢说。

更复杂的是,就算是本人签的字,整个决议过程程序合不合法也是“雾里看花””。会议组织往往松散随意:参会人员流动频繁,难以核实是否符合法定人数。签字环节同样存疑——是现场大家可以一块签,还是带回家签?是不是自愿签?这些都无从保证。常茂生办过的案件里,就有村委会挨家挨户敲门让村民签字的。

这些都是当事人维权遇到的真实困境。极少数情况下,能提供确凿证据的,法院或许会采纳。但现实是,普通当事人往往处于弱势,缺乏留存证据的意识或能力。因此,即使律师在法庭上指出程序问题,也常因证据薄弱难以获得法院的支持。

如何在证据基础薄弱的情况下,为当事人争取权益?常茂生承办的一起强拆案便是绝佳例证。

该案中,征收方以“无房产证”为由强拆了当事人的房屋。常茂生接手案件后,首要难题就是如何证明房子是当事人的。当事人手里既没有房本也没有土地证,经过他一步步的沟通引导,当事人想起村里曾经有一张村址规划图,上边清晰标注了当事人的名字和房屋位置。

但光有这份规划图,证据还略显单薄,常茂生又指导当事人拿着规划图到村里开出其在村内有宅院的证明。另外,常茂生继续追问房屋历史,当问到房子是否涉及过诉讼时,当事人回忆起两年前开发商推土挡路,他曾起诉开发商并达成调解!常茂生立刻锁定这份关键调解书。

果然,法院出具的调解书上把房子的归属权写得很清楚,常茂生如获至宝:”这好,咱就直接拿来用!“尽管出于当事人顾虑,这份调解书最终未正式提交,但整个调查中梳理出的清晰脉络和多重证据,已足够说服法院认可当事人的主体资格。

这个案件让常茂生意识到,在当前征拆诉讼难度升级的情况下,仅从发现对方重大漏洞这方面入手远远不够,律师必须激活发散性思维,像侦探一样挖掘证据拼图,引导当事人回顾细节,从看似无关的陈年旧事、文书档案甚至生活痕迹中,发掘出那些能佐证权利的”替代性证据“。

你怎么为“犯人”辩护

老百姓看到贪官、强奸犯、杀人犯受审,第一反应肯定是“活该“。当律师介入时,有人甚至会指责:“你怎么能给这种人渣辩护呢?”

常茂生也常被误解,但他说:“什么事都怕换位思考——假如哪天你被人诬告了,你希望有人替你说话吗? “

律师的辩护不是为了给 “坏人”洗白,而是维护他说话的权利。所谓的“坏人”(嫌疑人)被关押着,自己查不了监控、找不了证人,他们自我辩护的力度是很小的。当检察官一次性摊开三五本卷宗、法院一味地追问他们是否认可自己的罪行时,大多数人不是学法律的,根本无从分辨,这时候只有律师能帮他们辨别。

曾经有个广为流传的段子:公安做饭,检察院端菜,法院吃饭。 这套司法大餐流程本身没问题,但问题出在——被告人就像被按在餐桌前的顾客,端上来什么就得吃什么,让后厨自查也不太靠谱。所以律师要当那个食品安全员,死磕制作流程,确保大家吃的同一锅饭里——没石子、没泻药、没特权的小灶。

真正的法治精神,在于区分为当事人辩护和为罪行开脱。常茂生经办的一起涉嫌强奸的案件,正是这一理念的深刻诠释。

该案中,一名男大学生因女友报警而被控强奸。在酒店共度三天两晚后,女方声称遭遇强行侵犯,并出示了身体伤痕。公安机关据此立案,在后续DNA鉴定报告中,在女方体内检测到男方的DNA,连检察官初次见面时也对常茂生断言:“这种案子我见多了,他就是强奸。”

常茂生深知,这类案子最大的麻烦在于:它通常发生在私密地方,很难找到像监控录像、目击证人这种板上钉钉的证据。很多时候,案子就变成了双方口供的对质,当两边说法完全相反,谁也证明不了谁的时候,办案人员往往更倾向于相信女方的说法。

常茂生没有因此而退缩,而是经过严谨的证据分析,指出案件存在根本性疑点:

1、双方是情侣关系,多次自愿开房。本次也共同入住多日,发生性行为符合常理。

2、全程无暴力胁迫迹象。女方在微信或报警中都未提及被强迫,且有多次机会求救或离开却完全没有采取过行动。比如,呼救、反抗,趁着男友多次离开房间时,报警或寻求帮助。

3、关键证据无法证明强奸。DNA只能证明发生了关系,不能证明违背了意愿;伤痕成因不明,无法直接关联是男友暴力行为所致。

4、入住期间两人还曾共同庆祝、吃蛋糕,点外卖,互动甜蜜。在此期间,即使双方发生性行为,显然也是自愿的。

常茂生向检察院提交了详实的法律意见,案件被退回公安机关补充侦查,一个月后公安机关补充的证据仍不足。常茂生坚持为攸关这名年轻人前途的案件进行无罪辩护,最终检察院作出了不起诉的决定。

这是常茂生最有职业成就感的时刻。他说:“面对所谓的强奸犯、杀人犯,可能我心里在骂他们,但该做的工作还是要做,这是我的职责。至于他人恶不恶劣,那是道德层面上对他的审判。我们痛恨‘人渣’得到辩护,恰恰是确保哪天我们被冤枉时,也有人替我们吼一嗓子。”

冤假错案要不要接受处罚

2020年,河北唐山某地发生了一起盗窃案。在被告人认罪口供里,清清楚楚地写明了时间、地点、同伙、盗窃物。

常茂生是本案被告人的代理律师。在整理案件材料时,他发现了一个十分可疑的点:材料里同案犯的口供一个都没有。起初他以为是承办人员遗漏了,但对方明确地告诉他没有别的材料了。听完,他敏锐地从中捕捉到了关键信息。

作为同案犯,承办机关不可能忽略调查,没有同案犯的口供,那有没有可能所谓的“同案犯”是虚构出来的呢?经与被告人核实,被告人委屈地说:“我根本不认识这些人,我是被刑讯逼供的,他们把我拉到一个没有监控的地方打了一顿,我扛不住了就认罪了。”

常茂生也跟当事人交了底:“我相信你说的是真的,但光我们自己说‘被打了’很难让法官采信。因为这种事通常没证据,对方也不会承认,最后很容易变成‘各说各话’。所以,咱们换条路走。把精力放在研究案卷本身,从白纸黑字的证据里找出破绽。只要我们能证明指控的证据链是碎的、是假的,案子就不攻自破了。”

在进一步梳理材料过程中,常茂生又发现了案件中其他的猫腻:盗窃得来的赃物卖到哪去了,估的什么价,卖了多少钱,在案卷宗跟本没有查明。另外,在案卷宗中多位被害人的口供,提问、回答的内容基本相同,让人一看就像是“复制粘贴”过来的。

种种迹象表明,被告人根本没有立得住的作案动机和条件。经过仔细的分析梳理,常茂生用侦查机关的证据反驳了公诉机关的观点。最后,法院采纳了他的意见。案件最终是公诉机关向法院提出撤诉并经法院同意后,公诉机关给被告人作了不起诉决定。

这也充分说明了当事人是被冤枉的。

随后,被告人申请了国家赔偿,最终赔偿下来,案子就算告一段落了。但对于刑讯逼供这事,被告人心有不甘,出于个人原因的考量,他决定用自己的方式讨回公道。

“我们没有代理这部分。”常茂生坦言,这条路恐怕很难走下去——关键还是缺乏实质证据。

然而,案件了结,思考却未停止。常茂生的语气中透出些许无奈:“我一直坚信法律应当被尊重,但当法律被人刻意操纵、成为构陷无辜者的工具时,这样的‘法’,已经背离了初衷。那些办了冤假错案的人,他们不该受到惩罚吗?”

相对于普通公民,公检法机关工作人员手握公权力,本就处于优势地位。若其犯错成本过低,甚至无需承担责任,我们又该如何真正 “把权力关进制度的笼子里”?

他坚信,追责制度必须要更完善。在法律审判之外,道德审判和社会监督同样不可或缺。法律管不到的地方,公众的审视至少能形成一股不容忽视的监督力量。因此他呼吁,法院应最大限度公开裁判文书和审理过程,让老百姓看看案子是怎么审的,正义究竟是如何实现的。

这不仅是对个案的回响,更是对制度本身的叩问。

荒谬 遗憾的案件

1994年的春天,韩先生在河南合法购得一块被明确标注为“非耕荒地”的土地,并在此后的近三十年里一直依法经营使用。2014年,他将该地块出租给李先生用于驾校运营。

2022年土地被纳入征收范围。原本韩先生已经和开发商就补偿金额达成一致,但征收方突然强势介入,将上千万元的补偿压到几百万元。多次协商未果后,征收方最终实施了强拆。更离谱的是,2023年1月,韩先生被县公安局以涉嫌“非法占用农用地罪”刑事拘留,羁押时间长达一年。

绝望的韩先生一家,最终委托了盛廷律所,律所指派常茂生律师和胡甜甜律师主办该案。

检察院指控的韩先生所谓的“罪行”发生于1995、1996年间,而当时刑法中还没设立“非法占用农用地罪”。用今天的法律去追究三十年前的行为,不仅法理上站不住脚,更严重违背了“法不溯及既往”这一基本原则。

常茂生意识到,这不仅仅是一起普通的刑事案件,更是一场对抗权力滥用的公正之争。通过不懈的努力,法院最终作出对韩先生免予刑事处罚的判决,他也得以取保候审,走出大门和家人团聚时,韩先生很感激两位律师,如果没有他们,自己不知道还要被关多久。

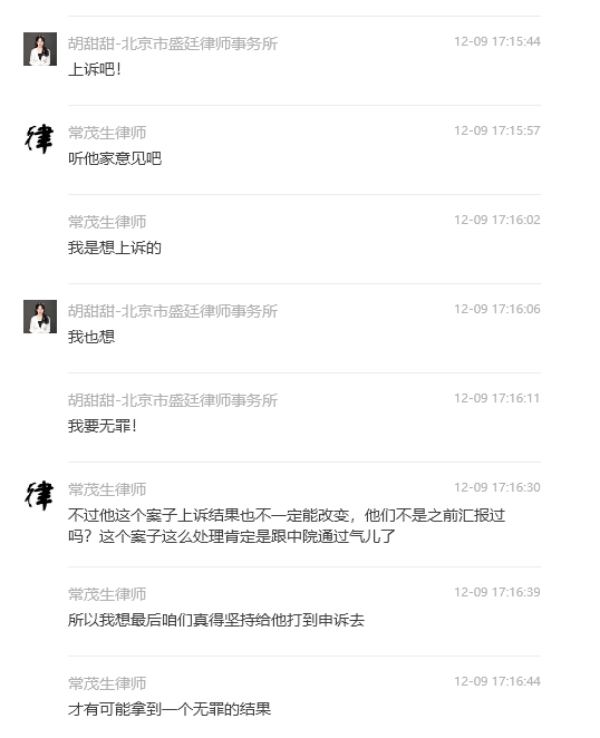

案件虽然取得了重要的进展,但免罪不等于无罪,若任由这顶“罪名”扣在韩先生头上,法律公正就变成了一句空话。两位律师都不愿止步于此。遗憾的是,二审法院并未支持他们关于无罪的主张。

整起事件中最荒谬的地方在于:土地是韩先生出租的,驾校是李先生建的,补偿款是李先生领走的,可最终被追究刑事责任的,却是韩先生。

“设想一下:地是我租出去的,别人建房、别人拿钱,却由我坐牢,判我有罪,这得多恐怖啊?”常茂生很郁闷,“这样的判例一出,老百姓能不害怕么?”

这个案子韩先生只是委托了一审、二审,但常茂生和胡甜甜都很不服,律所也支持他们继续走下去,在征得韩先生的同意后,他们还在继续为韩先生维权。

常茂生说自己是个乐天派,做什么事都比较顺其自然。说到遗憾,他对自己也没啥遗憾的,唯独这个案子,让他感到遗憾。

常茂生并不是那种声如洪钟的“豪放派”律师。即使是庭审交锋时,他也很少跟法官比嗓门大,而是用一句标志性开场白——”提请法庭注意”,凝聚焦点,让真相在理性的审视中浮现。

在年轻后辈眼中,常茂生更像一位温厚的兄长。当实习新人出错时,他也只是用幽默的方式点拨,不会让人尴尬和不适。即使在高压行业,工作几乎侵占了所有个人时间,但他仍然有一份自在松弛感。在他身上,没有锋利刺人的棱角。

他始终把自己放得很低,“拿人钱,办人事“这种朴素的职业认知背后,是对程序正义的执着,对个体尊严的捍卫,更是对法治底线无声却坚韧的守护。