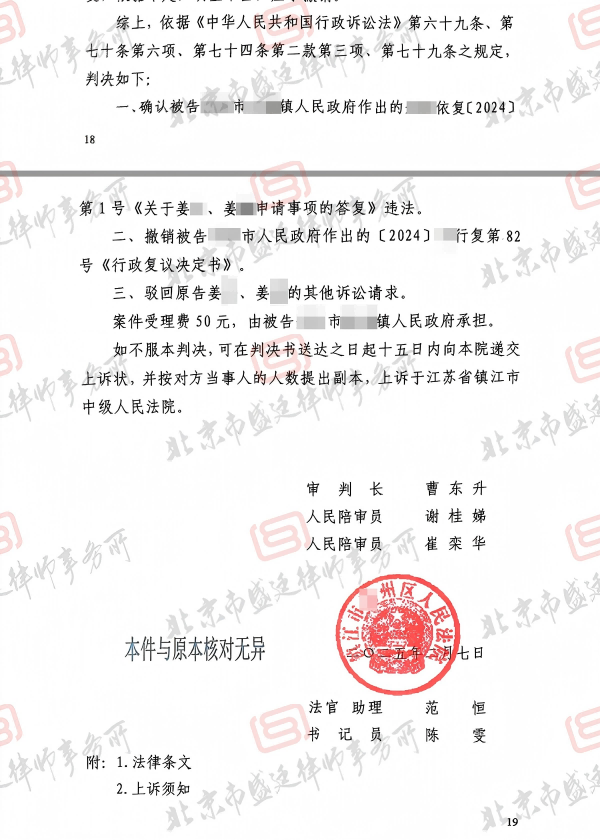

2024年10月,江苏镇江某村姜家兄弟2人收到一份特殊的判决书——镇江市某区法院确认镇政府行政答复违法,并撤销市政府复议决定!这场看似“必输”的官司,在律师介入后,最终赢来了逆风翻盘。本案由凤长俊律师、吴坤燊律师(实习)主要承办。

在司法判例中,这样的“双重胜诉”即及确认原行政行为违法,又撤销复议决定的案件并不常见,在一般情况下,如果行政复议决定已经对原行政行为的违法性进行了纠正,法院在后续的行政诉讼中可能会认为复议决定已经解决了问题,从而不再对原行政行为的违法性进行重复确认。只有在复议决定存在明显不当或遗漏对原行政行为违法性审查等特殊情况下,法院才会既确认原行政行为违法,又撤销复议决定。

一、征地补偿引发连环争议:29户签字竟成“合法决议”?

时间倒回2018年,镇江市某市政府启动某河道延伸工程,姜先生所在村小组43.12亩土地被征收。姜先生的父亲承包的8.2亩鱼塘在征收范围内,但补偿仅限于青苗费。失地保障名额、土地补偿款分配却迟迟未落实。

2022年,矛盾爆发了——村委会未召开村民会议,仅通过“挨家挨户签字”形成《村民小组户代表决议》,29户签字同意土地补偿分配方案,土地补偿款就这样被分了。

姜先生兄弟2人认为程序违法,向镇政府申请责令改正,却遭书面驳回;复议至市政府,结果仍是“维持原判”。

村民自治决议能否“不开会”?镇政府是否有权监督?

《村民委员会组织法》中明确规定了,土地补偿费的使用、分配方案,须经村民会议讨论决定方可实施。立法的初衷本是为了保障村民能够真正参与到涉及自身利益的决策中去,但在姜先生的案件中,村委会为简化流程、规避程序,轻而易举的就变通了规则。

对此,姜先生自然不服,在盛廷律师的帮助下,姜先生又向区法院提起了诉讼。

二、镇政府坚称“程序无瑕”,律师庭审怒揭三大违法点

2024年10月庭审现场,双方剑拔弩张。镇政府声称,29户签字占比80.56%,决议内容合法,补偿已实际发放。

决议无会议记录、无表决过程,签字页无时间、无指纹;镇政府答复中未提及程序审查,直接认定“决议合法”。镇政府强硬表态:“村民自治范畴,政府无权干涉!”

但,事实果真如此吗?

盛廷律师认为,镇政府有三点违法事项。

首先,程序违法,未按《村民委员会组织法》召开村民会议,仅“上门签字”不能替代法定程序;其次,镇政府未审查决议程序合法性,仅当“搬运工”,表明其监督缺位;再次,失地保障名额分配不透明,部分未失地村民竟获资格。表明其利益受到损失。

在律师有理有据提出问题后,法院最终一锤定音“程序正义不容妥协”!

三、村民自治不等同于程序随意!

程序正义之所以重要,是因为通过合理的程序,可以最大程度地确保决策结果的公平性和合理性,避免权力滥用和不冤假错案的发生。

在律师的帮助下,姜先生的案件中,赢来了双重胜诉,法院判决确认了镇政府答复违法,并同时撤销了市政府复议决定。

法院认为,行政诉讼、行政复议的监督职能具有导向和引领作用,通过及时指出基层组织未按照农村集体经济组织相关会议的议定程序作出决议和乡镇人民政府未完全履行法定监督管理职责,一方面可以保障村民参与集体事项决策和监督,维护和保障广大村民合法权益;另一方面,也可以避免引发不良示范效应,避免其他基层组织因不重视农村集体经济组织相关会议议定程序,破坏农村基层治理的法治秩序。

若不及时纠正,更会导致村民对政府监督和纠错产生质疑,不利于农村工作开展和政策的落实。

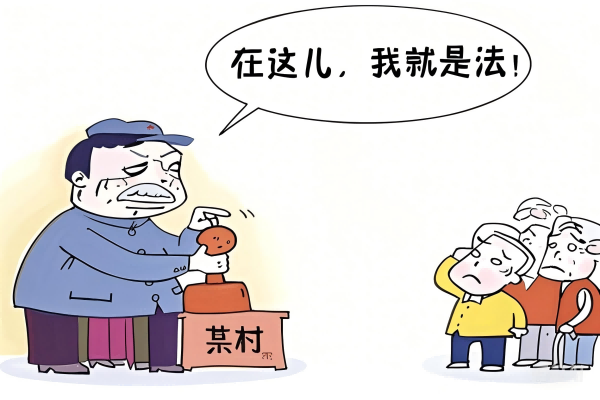

四、村民自治的底色是民主,而非少数人的‘一言堂’!”

图片由豆包AI生成

村民自治作为我国基层治理的核心制度之一,其本质是民主协商,而非权力垄断。本案中,29户签字看似“多数人同意”,实则暴露了村民自治的致命漏洞——“签字代替开会”是少数人对多数人的“暗箱操作”!

法院判决则一针见血指出,村民自治的合法性不仅看内容是否“合理”,更要看程序是否“透明”。

《村民委员会组织法》明确规定,征地补偿分配等重大事项必须通过村民会议或村民代表会议讨论,而本案村委会却以“上门签字”偷换概念,甚至将党员会议决议与村民会议混为一谈。

民主不是“纸上签字”,而是“会上发声”! 若放任“不开会、不表决、不记录”的“三不决议”横行,村民自治将沦为少数村干部的“一言堂”。

法治的力量不仅在于矫正个案,更在于重塑社会对规则的敬畏。作为法律工作者,我们始终怀抱这样的信念:法治的根基不在高堂之上,而在无数个“姜家兄弟”的维权行动中。每一次代理都是一次法治播种,让群众相信法律不会让正义缺席,让公权力敬畏程序的刚性约束。这或许就是律师职业最深沉的情怀——在个案中守护公平,在坚守中推动法治前行。