在大多数人眼中,行政诉讼往往是“民告官”的硬仗,结局非输即赢。但法律的判定并非简单的非黑即白,法不容情又处处法中有情。

在凤长俊律师和吴奇龙律师代理的一起煤厂非法占地案件中,从最初被征收人从被罚款4.7万元且煤厂将彻底关停,到法院组织双方调解,并最终由行政机关新批合法土地供煤厂继续经营。

律师的介入成功促成了双方“共赢”的局面,这场“共赢”的调解背后,有法律的刚性,更有法律的温度。

一、建了十几年的厂房,被认定非法占用农用地

1996年,云南楚雄村民吴先生与村集体签订土地承包合同,开垦荒地用于经营。此后的28年间,他先后三次续签合同,2006年,吴先生在土地上建设了蜂窝煤厂并取得了合法营业执照,生意蒸蒸日上。

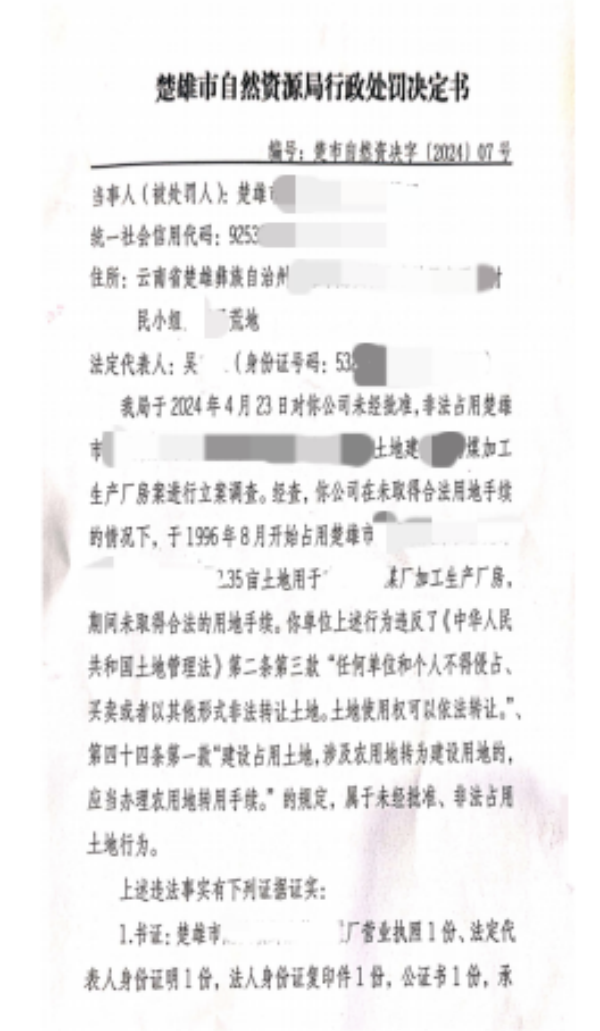

然而,2024年4月,楚雄市自然资源局在一次审计核查中认为,该厂占用的2.35亩土地未经合法审批,属于“非法占用农用地”。根据《土地管理法》(2004年)七十六条的规定,自然资源局向吴先生作出行政处罚,责令其限期拆除厂房、恢复土地原状,并处以吴先生罚款4.7万元。

面对突如其来的处罚,吴先生满心困惑:“土地承包合同履行了几十年,工厂合法经营也有将近十年并持有营业执照,为何突然就被认为是违法占地?”如果仅仅缴纳罚款还能继续经营,这也还算好的。真正令他感到焦虑的是,若厂房被强拆、土地被收回,全家的生计将会陷入绝境。

诉讼势在必行,如果不对该《处罚决定》进行诉讼,一旦生效,吴先生不仅厂房要被拆除,并且还要缴纳罚款。为了给家庭和厂房寻求一线生机,吴先生紧急联系上了盛廷律师,此案交由凤长俊律师、吴奇龙律师主要承办。

二、历史遗留原因违法,被“一刀切”式粗暴对待

吴先生的疑问,也道出了广大农民朋友的心声。为什么用地建房的时候没人管,几年或十几年过去了,突然就被一纸文书认定成了“违法建筑”或者“违法占地”,这背后反映出来的,其实是农民基于对集体承包合同的信任长期使用土地,却因为不懂法律而面临风险。

律师通过调查取证,收集了从1996年到2024年间自然资源局的土地现状调查和土地利用总体规划,在翻阅材料后律师发现,吴先生的地块出现了土地现状调查和土地总体规划的不一致。

“土地现状调查上载明是工业厂房用地,但在土地总体规划图上显示的却是农用地。这意味着,自然资源局的调查是没有问题的,如果按照律师介入前的行政机关的处罚来的话,对于当事人的损害是比较大的。”凤长俊律师说。

现实生活中,有些较为特殊或偏门的事实认定,在法律从业者眼中,依据法律规定明确属于违法行为,但普通民众可能对此毫无所知。然而,法律本身具有客观性,不知法并不能成为不守法的借口,更不存在所谓的 “不知者无罪。”

即便如此,对于吴先生的案件,律师也相信会有转机。

凤律师指出本案的关键性问题:“吴先生作为本案中的行政相对人,基于对行政机关的长期不作为,已形成值得保护的信赖利益。”退一步讲,即便是违法占地,在已经持续经营多年且取得营业执照的情况下,吴先生已经尽到了注意义务。因历史原因造成的违法状态,法律也应当考虑他的合理期待。

对于历史遗留问题的处理,法律并非采取“一刀切”的强制手段,而可以采取补办手续、限期整改等方式,让老百姓的利益损害最小,既均衡社会管理,也避免个人权益遭受不必要的损害。

在最高人民法院行政裁定书(2020)最高法行申6108号中,最高人民法院认为,虽然涉案房屋无合法权利凭证,但涉案房屋的历史沿革具有一定的特殊性,地方政府在涉案房屋未取得合法手续方面存在过错,明显违反信赖保护原则,当事人基于涉案房屋的相关权益应予认可。地方政府应有义务统筹协调,妥善处理,切实解决历史遗留问题。

这,也是社会主义法治的应有之义。

三、程序正义是底线

为了切实解决吴先生的问题,两位律师首先对认定违建的程序进行了审查并查阅了大量的最高法判例。在行政法领域,法律对行政机关认定违建,设定了严格的程序,这是为了防止行政机关滥用权力。

放到本案中,行政机关必须要进行实地勘查、询问当事人及相关人员、收集土地性质证明等证据,以查明建设行为是否确属违法。还要给予当事人陈述、申辩的权利。在作出处理决定后,也应当依法送达法律文书,并告知其救济途径和期限。

吴奇龙律师表示,“若行政机关未遵循法定程序,仓促认定违建并采取强制措施,将可能侵犯当事人合法权益,引发行政争议,损害政府公信力。严格依法按程序办事,是维护法治权威、实现公平正义的要求,也是保障相对人合法权益、促进社会和谐稳定的必然举措。”

程序正义不仅仅是一种形式上的要求,也是实质性正义的前提和保障。行政诉讼秉持举证责任倒置的原则,即自然资源局需要拿出证据证明其认定违建是合法的,否则就要承担不利的法律后果。但在吴先生的案件中,自然资源局下发《行政处罚决定书》前,恰恰没有提供足够的证据证明这点。

律师认为,首先,被告在作出行政处罚前没有实际进行现场勘验检查,没有制作勘验检查笔录和执法案件调查笔录经原告或见证人签名,不符合法律规定。

其次,根据《国土资源听证规定》(国土资源部第22号令)第七条规定:“听证一般由一名听证员组织;必要时,可以由三或五名听证员组织。听证员由主管部门指定。听证设听证主持人,在听证员中产生;但须是听证机构或者经办机构的有关负责人。记录员由听证主持人指定,具体承担听证准备和听证记录工作。拟听证事项的具体经办人员,不得作为听证员和记录员;但可以由经办机构办理听证事务的除外。”

而本案中的两名听证员是本案的具体经办人员,且主持人为最后作出处罚决定的部门负责人及审核人员,其听证程序违反法律规定及法律程序,且流于形式未依法实际对原告所申请听证的事项进行审查。

在最高人民法院行政裁定书(2020)最高行申2794号中,最高人民法院提出,未能清晰地反映建筑物建筑时间的航拍图不能作为认定违法建筑的证据。而在吴先生的案件中,自然资源局的种种证据,不足以证明吴先生从1996年至今就存在违法占地行为至今。

四、调解破局:从“罚单”到“生机”的智慧

在律师的努力下,法院决定组织双方进行调解。调解过程中,律师充分阐述了吴先生的合法权益以及行政处罚中存在的问题,同时也考虑到了行政机关的执法初衷和社会管理的需要。

经过多轮协商,双方最终达成了调解协议:行政机关重新审视土地利用总体规划,并为吴先生协调新的合法土地用于煤厂的经营;吴先生则承诺在规定时间内完成对现有厂房的拆除和土地恢复工作。

在行政诉讼中,调解并非必经程序,但律师的介入,让法院看到了通过调解实现案结事了的可能,也让行政机关认识到了执法的目的不是惩罚,而是应当注重社会效果。

“法律不是冰冷的工具,而是平衡社会利益的桥梁。调解的本质,是让执法有力度,更有温度。” 或许,法治最好的模样,就是在规则与人性之间找到平衡点。而这起案件,正是这种平衡的生动诠释。

如果您有征地拆迁相关问题需要咨询解决:

--------《《《《点击一对一咨询律师》》》》--------